Knieend auf dem Sitzkissen warten die Gäste, bis sie an der Reihe sind. Die Frau, welche durch die japanische Teezeremonie führt, hat uns in den Raum gebeten und anschliessend Utensil für Utensil hereingetragen, hat sich auf den Boden gekniet und Tassen, Matcha-Pulver, einen Löffel aus Bambus und eine Platte mit Süssigkeiten sorgfältig an den für sie bestimmten Platz gelegt. Jeder Handgriff – das Falten des Teetuchs, das Aufschäumen des Tees, das behutsame Absetzen des Bambuslöffels auf dem Wasserkocher – alles hat seine Bedeutung, seinen Sinn. Wer schnell einen Tee trinken möchte, um sich anschliessend wieder in seinen Alltag zu stürzen, ist hier fehl am Platz.

Die japanische Kultur fasziniert, weil sie sich in vielen Belangen so klar von der sogenannten westlichen Denkweise unterscheidet. Vieles aus Kunst und Kulinarik – und insbesondere der Schnittmenge dieser Bereiche – hat bereits den Sprung in die westliche Welt geschafft. Und auch in der hiesigen Barszene trifft man immer öfters auf japanische Einflüsse. Zutaten, Technik, Eis – der Begriff «Japan» lässt niemanden kalt.

Auch die alkoholischen Getränke, die im Land der aufgehenden Sonne hergestellt werden, unterscheiden sich fundamental von den westlichen Erzeugnissen aus Fermentation und Destillation. Und trotzdem. Am zugrunde liegenden Herstellungsprozess – von der Umwandlung von zuckerhaltigen Rohstoffen mithilfe von Hefen in eine alkoholhaltige Flüssigkeit bis zur anschliessenden Destillation – ändert sich nichts.

Hier wie dort lernten die Menschen, wie sie die Überschüsse aus der Landwirtschaft dank der alkoholischen Gärung haltbar machen können. Um welches Rohmaterial es sich dabei handelt, ist in erster Linie vom Boden und vom Mikroklima, sprich dem Terroir, abhängig.

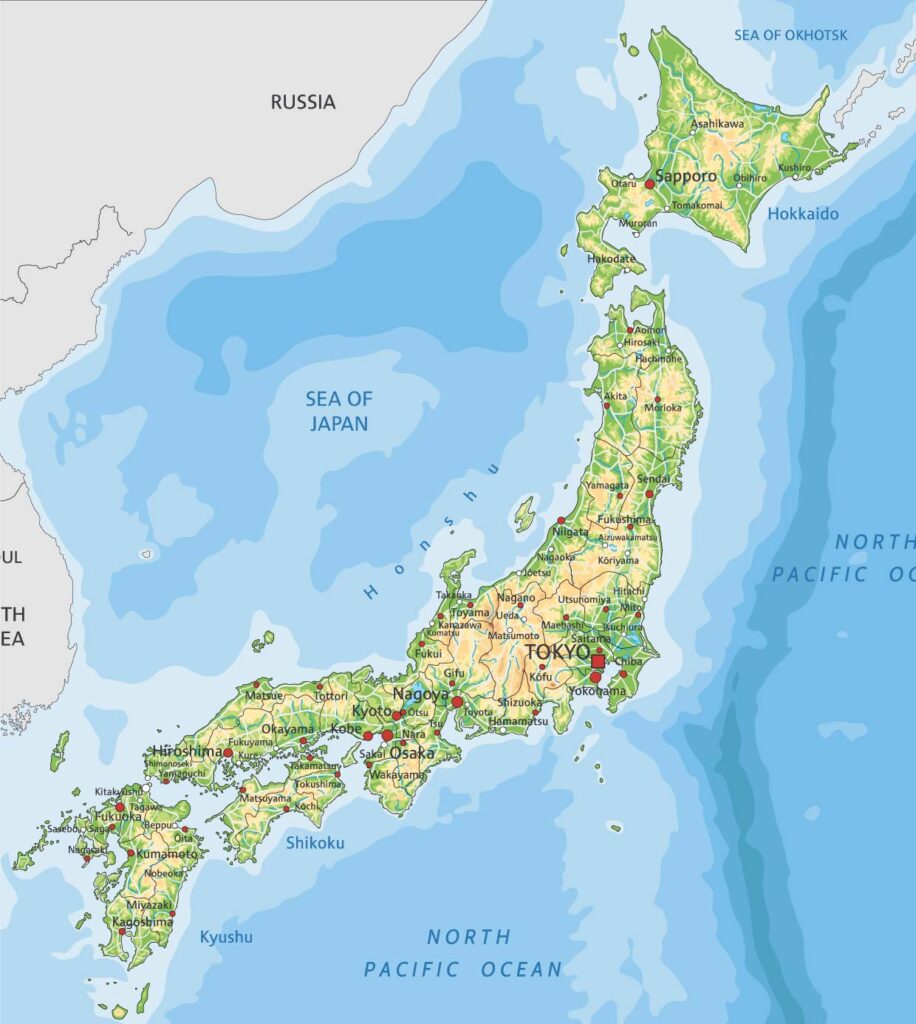

Doch wer sich mit der Geografie Japans auskennt, weiss, dass auf der nördlichsten Insel Hokkaidō (gleicher Breitengrad wie Mailand) ein völlig anderes Klima herrscht als auf den subtropischen Inseln der Okinawa Präfektur (Japans südlichster Punkt befindet sich etwa auf demselben Breitengrad wie Havanna). Es erstaunt folglich kaum, dass nicht nur Getreide wie Reis und Gerste, sondern auch Zuckerrohr auf den Feldern Japans gedeiht.

In der Weinwelt bezieht sich der Begriff Terroir neben Boden, (Reb-)sorten und Mikroklima auch auf die Traditionen und das Handwerk, welches von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist insbesondere dieser Aspekt, weshalb sich diese fernöstlichen Spirituosen so fundamental von jenen der westlichen Hemisphäre unterscheiden.

Das Mälzen? Das mehrfache Destillieren? Die Fasslagerung? Spirituosen auf Trinkstärke, sprich 37,5 bis 42 Vol.-%, verdünnen? Das Abfüllen in Glasflaschen von 7 dl? Was in Europa (die Ausnahme bestätigt die Regel) in Stein gemeisselt scheint, gilt mitnichten rund um den Globus als Gesetz.

Wie «Schnaps» in der Schweiz, wird Shōchū in Japan aus verschiedensten Rohstoffen hergestellt.

Und doch hat sich die westliche Destillationskunst auch in Japan verbreitet. Dies zeigt sich nicht zuletzt dem Bargast, der in europäischen Bars nach Destillaten aus Japan Ausschau hält. Whisky hier, Gin dort – vielleicht noch Vodka, Likör oder Rum. Bevor wir jedoch auf die japanische Interpretation westlicher Spirituosen eingehen, versuchen wir uns der japanischen Ur-Spirituose anzunähern: Shōchū!

Was ist Shōchū?

Der japanische Begriff Shōchū stammt ursprünglich – wie auch die Destillation selbst in dieser Weltregion – vom chinesischen Festland. Wörtlich übersetzt als Branntwein oder gebrannte Flüssigkeit könnte man den Begriff wohl auch als «Schnaps» (wenn auch diesem Begriff oft etwas Negatives anhaftet) übersetzen.

Ein unkomplizierter, verständlicher Überbegriff, der sowohl qualitativ hochstehende Destillate aus erstklassigen Rohstoffen wie auch die unkomplizierte Alkoholquelle umschreibt. Doch während man mit Schnaps hierzulande meistens Obstbrände bezeichnet, so ist dem japanischen Shōchū gemein, dass dieser nicht ohne stärkehaltige Rohstoffe auskommt.

Wie «Schnaps» in der Schweiz, wird Shōchū in Japan aus verschiedensten Rohstoffen hergestellt. In Japan ist Süsskartoffel (Imo-Shōchū) am weitesten verbreitet, als älteste Zutat gilt hingegen Reis (Kome-Shōchū). Auch Gerste wird für die Shōchū-Herstellung verwendet. Gersten-Shōchū (Mugi-Shōchū) ist für den westlichen Gaumen besonders gut als Einstiegs-Shōchū geeignet.

Doch bevor man sich mit den Basis-Zutaten auseinander setzt, lohnt es sich zu prüfen, ob es sich bei der Flasche, die man in der Hand hält, um einen sogenannten Honkaku Shōchū handelt. Honkaku Shōchū heisst übersetzt so viel wie «Authentischer Shōchū» und gilt als hochwertiger als der neutralere Ko-Class Shōchū (bzw. Shōchū Korui). Für Letzteren gelten nicht die strengen Richtlinien wie bei Honkaku Shōchū.

Sake findet man in jedem japanischen Restaurant. Shōchū hingegen, dessen Konsumation in Japan jene von Sake übertrifft, fristet in Europa noch ein Nischendasein. Wer fündig wird, stösst hier jedoch fast ausschliesslich auf Honkaku Shōchū. Daher werden wir uns in erster Linie mit dieser Kategorie auseinandersetzen.

Nicht zu verwechseln ist Shōchū zudem mit der südkoreanischen Spirituose Soju. Die historischen Produktionsgebiete von Shōchū sind Kyūshū und Okinawa bzw. die südlicheren, wärmeren Regionen Japans, welche für die Sake-Herstellung weniger gut geeignet waren.

Koji und Vakuumdestillation

Der grösste Unterschied zu westlichen Destillaten aus stärkehaltigen Rohstoffen ist der Einsatz von Koji. Dabei handelt es sich um einen Schimmelpilz, der im ersten Produktionsschritt auf Reis oder Gerste gezüchtet wird. Dieser sorgt einerseits dafür, dass Stärke in vergärbaren Zucker umgewandelt wird. Andererseits entwickeln sich dadurch die charakteristischen Aromen (z.B. Umami).

Beim zweiten Produktionsschritt wird je nach Shōchū-Sorte Reis, Gerste, Süsskartoffeln oder eine andere von ca. 50 zugelassenen Zutaten hinzugefügt. Zu den gängigeren zählen ferner Buchweizen, Sesam, brauner Zucker oder Sake-Lees (Pressrückstände der Sake-Produktion). Zu den überraschenderen gehören Grüne Paprika, Shiitake, Karotten, Tee oder Kürbis. Rohstoffe können (und werden) selbstverständlich auch kombiniert – die Vielfalt von Shōchū ist entsprechend hoch…

Als wäre das Thema Shōchū nicht schon komplex genug, unterscheidet man auch noch drei verschiedene Koji-Varietäten, wobei jede unterschiedliche Aromen hervorhebt. Die gängigste Sorte für Shōchū ist der weisse Koji (Aspergillus kawachii) doch auch gelber Koji (Aspergillus oryzae) der vor allem bei Sake zur Anwendung kommt, wird für einige Shōchū eingesetzt.

Der dritte Koji im Bunde ist der schwarze Koji (Aspergillus awamori) und wird unter anderem für Awamori eingesetzt. Awamori wird aus Thai-Reis hergestellt und stammt aus Okinawa. Die Wurzeln dieser als älterer Verwandter von Shōchū bezeichneten Spezialität reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück.

Auch bei der Destillation gehen die Shōchū-Produzenten andere Wege. Stellt sich in Europa meist die Frage Pot Still oder Column Still, unterteilt man bei Shōchū grundsätzlich in atmosphärische Destillation vs. Vakuumdestillation (die Frage der mehrfachen Destillation stellt sich bei Honkaku Shōchū erst gar nicht). Bei der Vakuumdestillation wird dem Pot Still Luft entzogen. Dies hat zur Folge, dass bei einer tieferen Temperatur destilliert werden kann.

Nach der Destillation ruht Shōchū meist einige Monate in neutralen Behältern, bevor er abgefüllt wird. Teilweise wird Shōchū auch mehrere Jahre in Holzfässern gelagert. Hält man eine Flasche Shōchū in der Hand, fallen oft als erstes Füllmenge (72 cl) und Alkoholgehalt (üblicherweise zwischen 25 bis 30 Vol.-%, möglich bis 45 Vol.-%) auf. Im Glas zeigt sich jeder Shōchū – je nach Handwerk und Rohstoff – auf seine eigene Art und Weise. Härdöpfeler und Kirsch sind schliesslich auch zwei Paar Schuhe …

Bekannter als Shōchū ist hierzulande Umeshu, der berühmte japanische Pflaumenwein – wobei dieser Begriff gleich doppelt irreführend ist. Die Ume-Frucht ist näher verwandt mit einer Aprikose als mit einer Pflaume. Und mit Wein hat dieser Likör erst recht nichts zu tun. Shōchū, Zucker und grüne (unreife) Ume-Früchte – und viel Zeit – sind die Hauptzutaten von Umeshu.

«Die Ume-Frucht ist näher verwandt mit einer Aprikose als mit einer Pflaume.»

In Japan findet man eine riesige Vielfalt an Umeshu, was nicht zuletzt daran liegt, dass viele Japanerinnen und Japaner ihren eigenen Umeshu nach Hausrezept herstellen. Neben der Wahl des Shōchū – oft ein preiswerter Ko-Class Shōchū – beeinflusst auch die Ume-Sorte das Aroma dieses Likörs.

Mehrere hundert Sorten von Prunus mume, wie der botanische Name dieses Rosengewächs lautet, soll es allein in Japan geben. Einige dieser Sorten wurden jedoch hauptsächlich mit dem Ziel gezüchtet, dass der Baum eine möglichst schöne Blüte und nicht eine möglichst aromatische Frucht trägt. Weiter variieren viele Produzenten mit der Zuckersorte, weiteren Botanicals oder gar mit Fasslagerung.

Preis und Prestige: Japanischer Whisky

Fristen die traditionellen Destillate Japans in Europa eher noch(!) ein Schattendasein, so verteidigen die japanischen Whiskys seit Jahren souverän ihren erkämpften Platz im Rampenlicht. Doch müsste man bei japanischem Whisky in Anbetracht einer Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, nicht auch längst von einem traditionell japanischen Destillat sprechen?

Die ersten Whisk(e)y-Fässer erreichten Japan während der 1850er-Jahre, einer Zeit, in der das Land infolge von internationalem Druck von seiner Isolationspolitik abkam. Whisky schien zu faszinieren, weshalb sich in den darauffolgenden Jahrzehnten einige Brennereien auf die Produktion von sogenanntem Yoshu (ausländischem Schnaps) spezialisierten.

Wie diese Produkte geschmeckt haben könnten, ist heute nur noch schwierig zu rekonstruieren. Mit dem, was wir heute als (japanischen) Whisky verstehen, dürften diese Destillate jedoch nicht allzu viel zu tun gehabt haben.

Der erste Japaner, welcher der ganzen Geschichte schon sehr nah gekommen ist, war ein Mann namens Takamine Jōkichi. Die Liebe zu einer Amerikanerin führten den Biologen in die USA, wo er im Jahr 1894 ein Patent auf den nach ihm benannten Takamine-Prozess erhielt.

Für diesen Prozess verwendete er anstelle von gemälztem Getreide ein Enzym, das er zuvor aus Koji isoliert hatte. Eine unglückliche Folge verschiedener Ereignisse (Brand und Besitzerwechsel Distillerie, Rechtsstreit, gesundheitliche Probleme) führten jedoch dazu, dass sich seine Methode nicht etablieren konnte.

Wie würde japanischer Whisky heute schmecken, wenn Takamine sein Know-how von den USA zurück nach Japan gebracht hätte? Gekommen ist es – wie wir wissen – jedenfalls anders.

Interessanterweise teilen Suntory und Nikka eine gemeinsame Geschichte und können beide als Begründer der japanischen Whisky-Kultur bezeichnet werden.

Japanischer Whisky, man kann es an der Schreibweise ablesen, orientiert sich historisch gesehen nicht an Bourbon und Rye Whiskey, sondern an Scotch. Stellvertretend für den Ursprung der japanischen Whisky-Kultur stehen Suntory und Nikka. Beide Marken fallen noch heute oft als erstes, wenn über japanischen Whisky gesprochen wird.

Suntory ist seit dem Kauf von Beam Inc. (Jim Beam) ein globaler Player. Dies gilt auch für Nikkas Markeninhaber Asahi Group Holdings, Ltd., wobei dieser Konzern neben Whisky insbesondere auch auf dem Bier-Markt stark ist.

Interessanterweise teilen Suntory und Nikka eine gemeinsame Geschichte und können beide als Begründer der japanischen Whisky-Kultur bezeichnet werden. Shinjiro Torii war der visionäre Mann, der im Jahr 1923 mit der Yamazaki Distillery den Grundstein für den heutigen Erfolg der japanischen Whiskys gelegt hat. Zuvor war er nicht bloss als Händler von europäischen alkoholhaltigen Getränken tätig, sondern auch als Produzent von Imitaten ebendieser.

Das Know-how der Whisky-Herstellung verdankte Shinjiro Torii jedoch einem anderen Mann: Masataka Taketsuru. Der fünfzehn Jahre jüngerere Spross einer Sake-Dynastie reiste nach Schottland und lernte zwischen 1918 und 1920 nicht nur das Handwerk in verschiedenen Whisky-Distillerien, sondern auch seine zukünftige Frau Rita Cowan kennen.

Zurück in Japan wurde er von Shinjiro Torii in der Yamazaki Distillery eingestellt. Wegen Differenzen trennte er sich im Jahr 1934 von Torii und gründete auf der nördlichen Insel Hokkaido die Yoichi Distillery und lancierte im Jahr 1940 den ersten Nikka-Whisky.

Heute muss man für japanische Whiskys ziemlich tief in die Tasche greifen. Die wachsende globale Nachfrage brachte viele japanische Produzenten auf den Plan, ihre Produktion zu erhöhen. Doch bis das, was heute destilliert wird, als Whisky verkauft werden kann, muss man sich bekanntlich mehrere Jahre gedulden.

Doch was ist es, das die japanischen Whiskys so exklusiv und einzigartig macht und wie unterscheiden sie sich von anderen Whisky-Stilen? Eine gar nicht mal so einfach zu beantwortende Frage, produzieren die zahlreichen Distillerien Japans doch eine Vielzahl verschiedener Whisky-Stile.

Heute muss man für japanische Whiskys ziemlich tief in die Tasche greifen.

Und doch kommt die japanische Fokussierung auf Details bei verschiedenen Produktionsschritten (insbesondere bei der Fasswahl und beim Blending) im Glas eindrücklich zur Geltung. Bereits bei der Farbe tanzen viele japanische Whiskys aus der Reihe, sind diese oft im helleren Spektrum zu verorten.

Besonders interessant sind zudem Fasslagerungen in japanischem Holz, wobei etwa Fässer aus der japanischer Wassereiche (Mizunara) hoch im Kurs sind. Auch Finishes in Sakura (japanische Kirschblüten-Bäume) machten in den letzten Jahren von sich reden.

Eine besondere Bedeutung hat ferner das Blending. Im Unterschied zu Schottland ist in Japan jedoch kaum verbreitet, dass New Makes oder Whiskys zwischen den verschiedenen Distillerien getauscht werden. Aus diesem Grund ist es nicht unüblich, dass ein Produzent sowohl mit Pot Stills als auch im kontinuierlichen Brennverfahren destilliert, um die unterschiedlichen Whisky-Stile für seine Blends zu produzieren.

Lange verbreitet war jedoch auch die Verwendung von schottischen Whiskys für die japanischen Blends. Diese Whiskys dürfen in Zukunft jedoch nicht mehr als «Japanese Whisky» verkauft werden. Im Frühjahr 2021 hat die Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA) längst überfällige Regeln für die Bezeichnung «Japanese Whisky» beschlossen.

Spätestens ab April 2024 (dann endet die Übergangsfrist der neuen Richtlinien) darf auf den Etiketten nur noch auf die Herkunft Japan hingedeutet werden (dazu gehören auch japanische Städte, Namen, Flagge etc.) wenn der Whisky tatsächlich auch in Japan fermentiert, destilliert, gelagert und abgefüllt wurde.

Weitere Spezialitäten aus Japan

Whisky ist längst nicht die einzige westlich geprägte Spirituose, die in Japan neu interpretiert und perfektioniert wurde. Gleichzeitig scheint der Begriff «Japan» auf einem Spirituosenetikett dessen wahrgenommenen Wert ungemein zu erhöhen.

Dies hat zur Folge, dass zum Beispiel Gin mit traditionellen japanischen Zutaten wie Grüntee, Kirschblüten, Algen oder Yuzu inzwischen nicht einmal mehr ausschliesslich in Japan hergestellt werden. Doch Obacht! Dekorationen wie Kirschblüten oder Sonnenwappenflagge auf dem Etikett sagen noch nichts über den Produktionsort einer Spirituose aus – gut möglich, dass die Rezeptur bloss «von Japan inspiriert» ist …

Japanische Spirituosen mögen offensichtlich zu begeistern. Auch mit ausgefallenen Likören, Vodka und nicht zuletzt Rum. Doch nicht was, sondern auch wie in Japan getrunken wird, fasziniert. Das Verdünnen (-wari) von Spirituosen mit Wasser (Mizuwari), heissem Wasser (Oyuwari), Soda (Sodawari) in verschiedenen Verhältnissen (z.B. 1:1, 1:2 etc.) sind weit verbreitet. Das Verhältnis hängt neben persönlichen Vorlieben auch vom Alkoholgehalt der Spirituose – die traditionellen Shōchū und Awamori weisen ja bereits einen verhältnismässig tiefen Alkoholgehalt auf – ab.

Einen besonderen Stellenwert hat in Japan auch der Umgang mit Eis. Kristallklares und teilweise auch handgeschnitztes Eis gehört in vielen Top-Cocktailbars rund um die Welt mittlerweile längst zum Standard. Neben einzigartigen Destillaten scheint Japan eine schier unerschöpfliche Quelle von hierzulande noch unbekannten Aromen und Geschmäckern zu sein. Doch in der Schweiz dürfte erst ein Bruchteil im Mainstream angekommen sein.

Trendgeschmäcker und -aromen wie Matcha oder Yuzu trifft man heute schon in Produkten von Joghurt, über Deodorant, bis hin zu Limonade. Doch wer weiss, welches Aroma als nächstes seinen Weg vom Land der aufgehenden Sonne bis zu uns findet.

Die Zubereitung mag ihre Zeit in Anspruch genommen haben, nicht jedoch das Trinken des Matcha-Tees. Bevor man zum ersten Mal ansetzt, nimmt man vom Plättchen eine kleine Süssigkeit zu sich. Die Süsse nimmt dem ersten Schluck seine Wucht, beim letzten hat man sich an die Intensität des Pulvertees gewöhnt. Nach ca. fünf Zügen stellt man die Tasse zurück. Während die anderen Gäste ihren Tee schlürfen, beobachtet man jede Geste der Tee-Meisterin. Das Falten des Teetuchs. Das Drehen der Teeschale, bevor sie dem Gast die Tasse bereitlegt. Das Reinigen und Heraustragen der Utensilien. «Sado» (Weg des Tees), wie die Teezeremonie in Japan genannt wird, ist weit mehr als der physische Akt der Flüssigkeitsaufnahme. Jede Bewegung, jede Interaktion zwischen Teemeisterin und Gast und jedes noch so kleine Detail erzählen ihren Teil einer über 500 Jahre alten Tradition…